ずいぶん前(50年?)に腰を強くうったのが大元の原因だろうが、最近腰から脚にかけての痛みや痺れが強くなってきた。日によるが座っていても左脛が痛い。街の整形外科にいったら、そこにはMRIがなく外部で撮影となり、結果はCD-Rで受け取った。街の整形外科でブロック注射などの保存療法の範囲を超えていると、大病院の紹介を受けた。どちらでも、画像からは間欠性跛行で歩くのに相当支障があるように見えるよう。実際は、体幹の筋肉でだいぶカバーできているようで、痛み・痺れはあるものの、まあまあ走れてもいます。しかし、このまま放置したら本当に間欠性跛行になるのでしょう。

という前置きは置いといて、せっかくCD-Rのデータがあるので、自分のPCで簡単に表示する手順をまとめてみました。

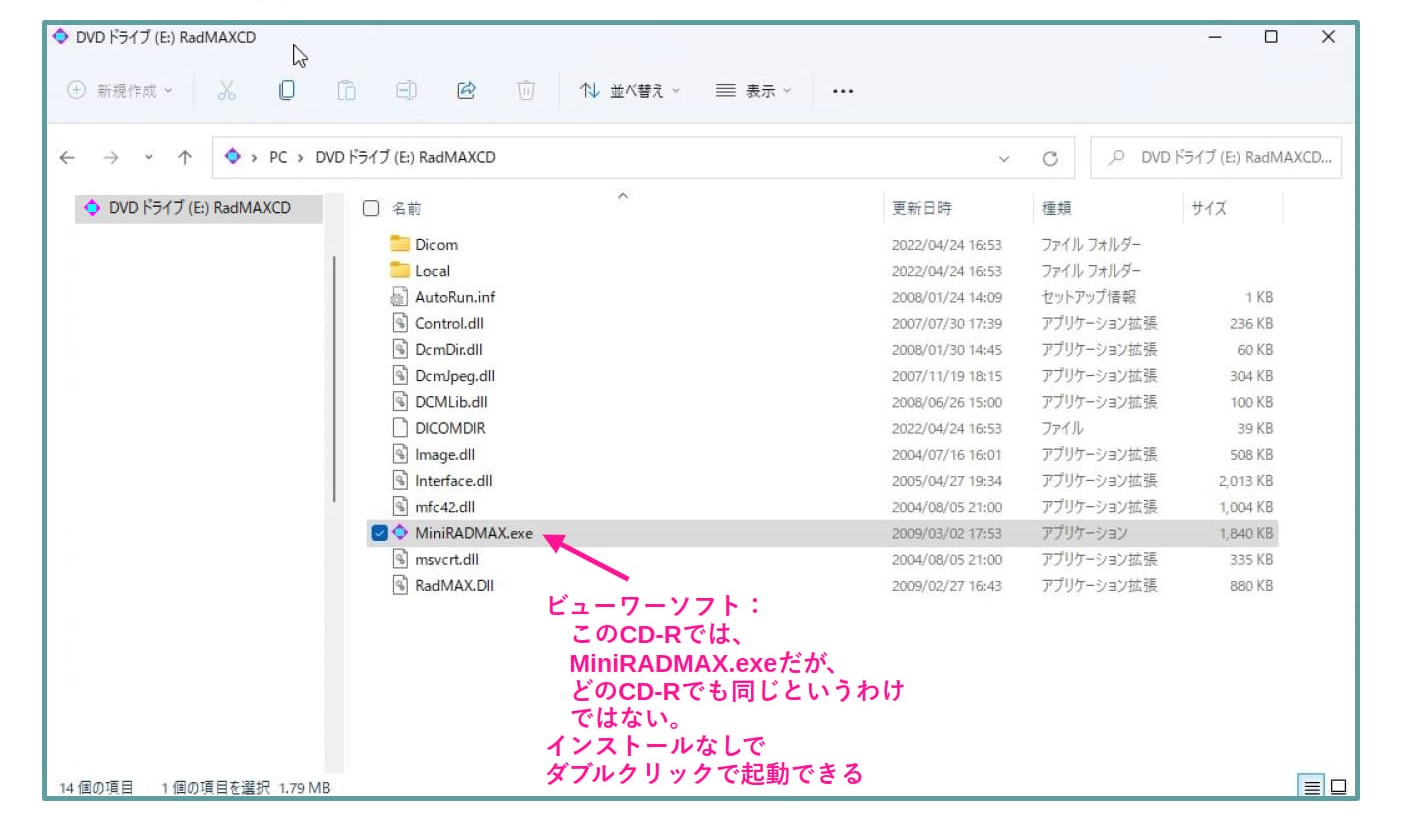

CD-Rは、MRIやCTの標準的な規格の DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) に従ったものでした。中身は下の通りで、MiniRADMAX.exeというのがビューワソフト。ビューワソフトは、検査した場所によって、別のものかもしれません。

MiniRADMAX の使い方

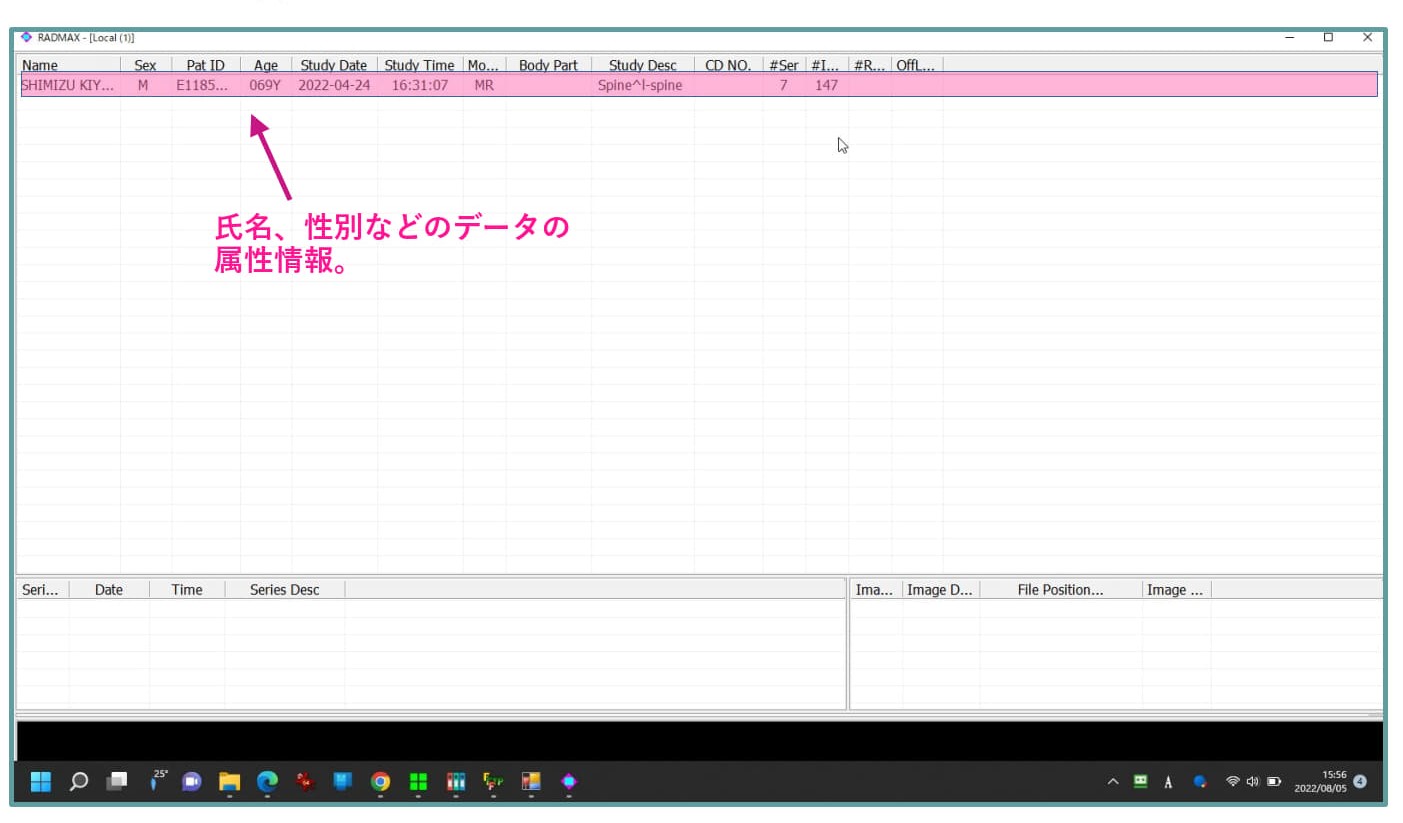

- ビューワソフトの MiniRADMAX.exe をダブルクリックすると、全画面のウィンドウが立ち上がります。

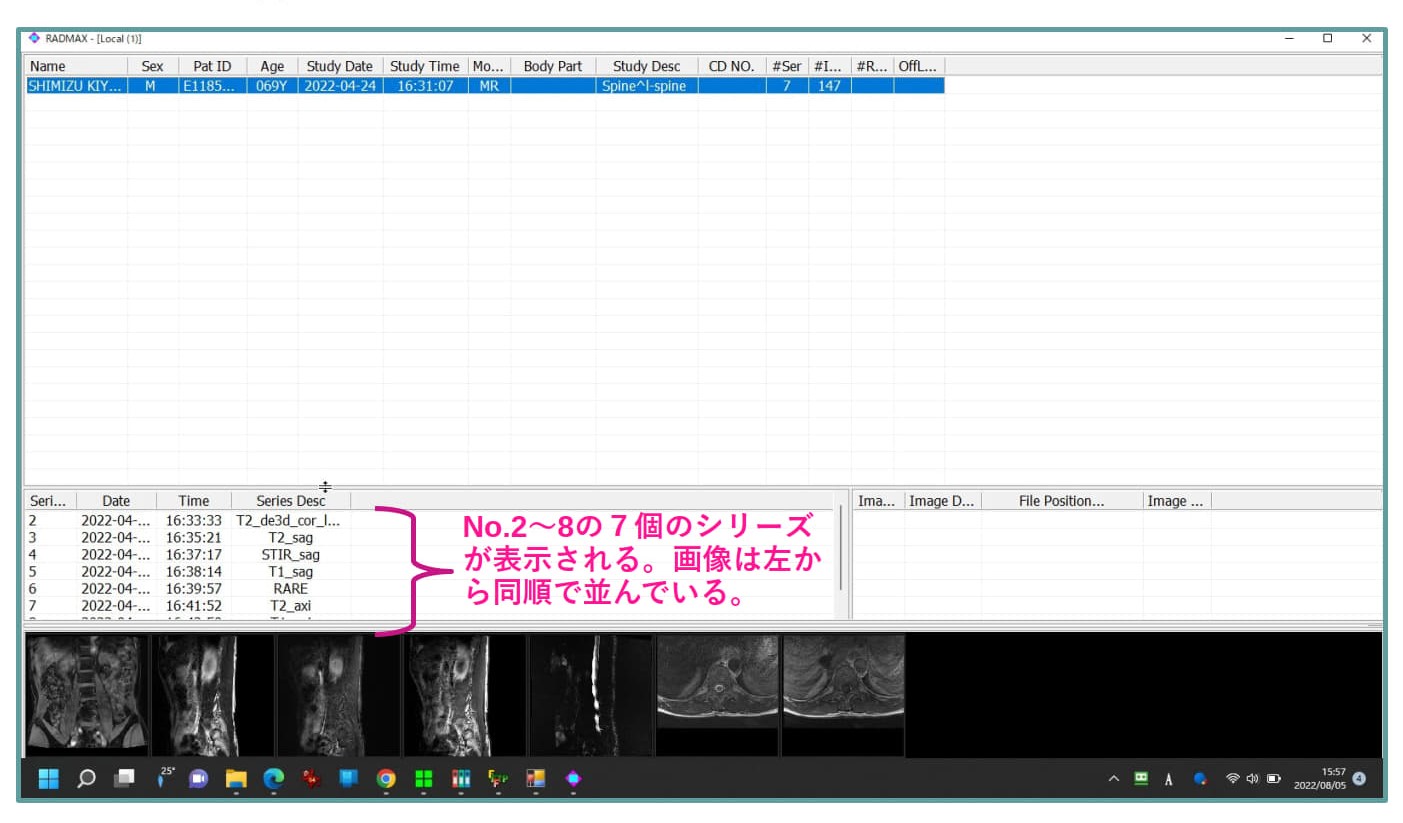

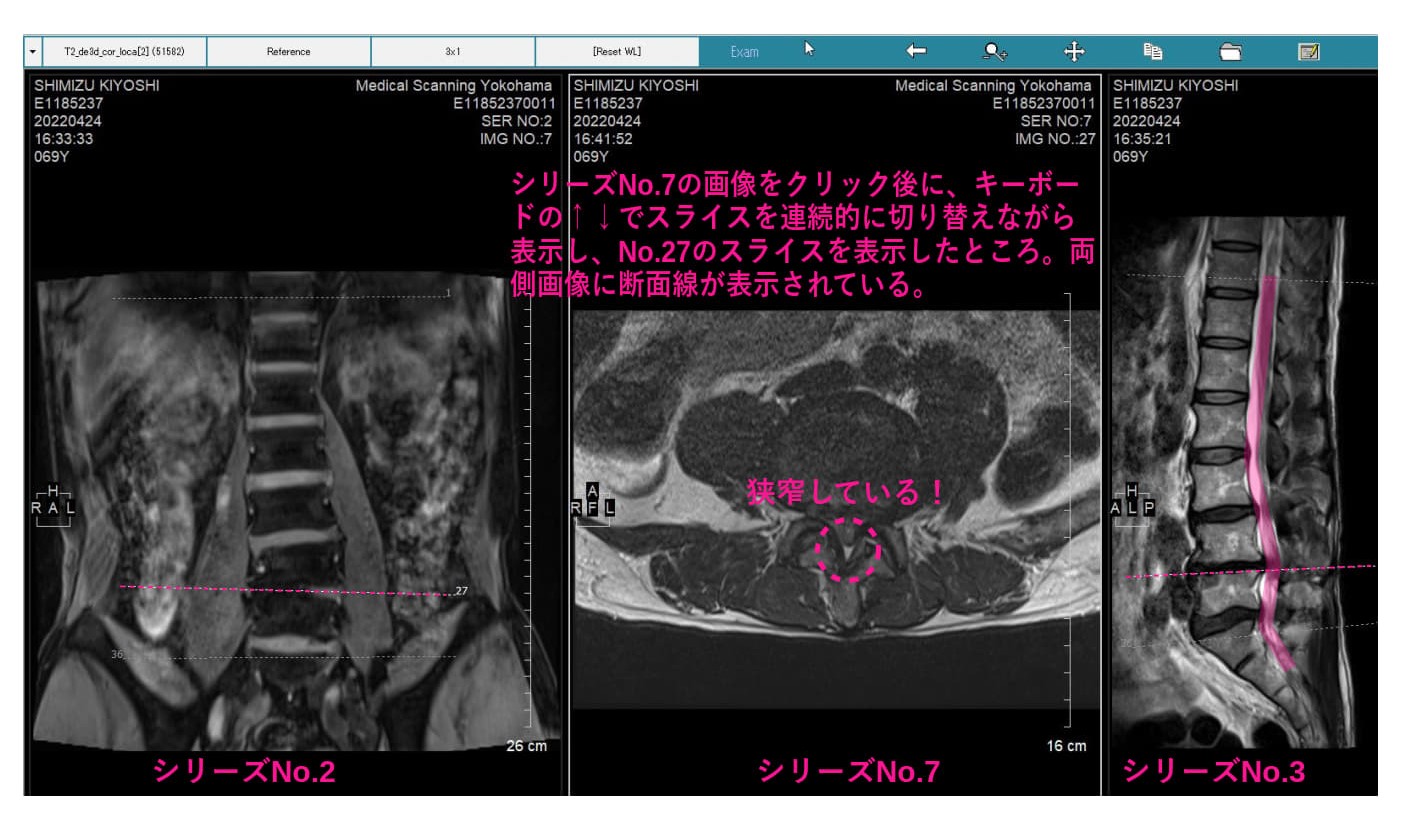

- 上段に氏名・年月などのデータ管理画面(仮名1)が表示されるので、これをクリックすると、詳しいデータの情報が中段に、下段にはその画像が表示されます。この例では、正面図(専門用語では冠状断)のシリーズが1個(No.2)、側面図(矢状断)のシリーズが4個(No.3~6)、平面図(横断)のシリーズが2個(No.7~8)。側面図、平面図が複数のシリーズを持っている意味は、画像処理の波長関係の特性の違いにより見ることができる内容が異なってくるためなのですが、そこのところはまだ良く理解してないので、今回は基本らしいT2画像を選択しました。

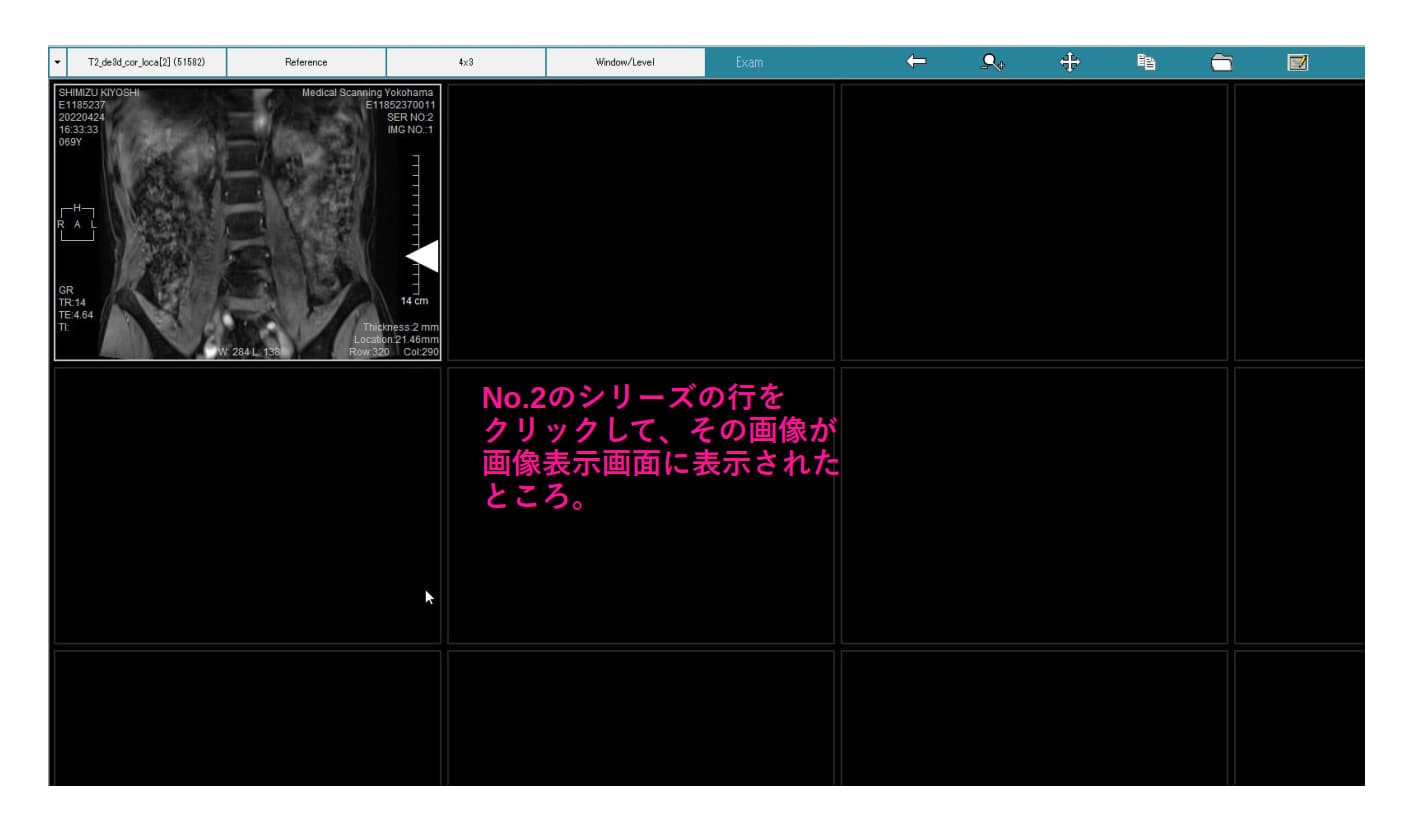

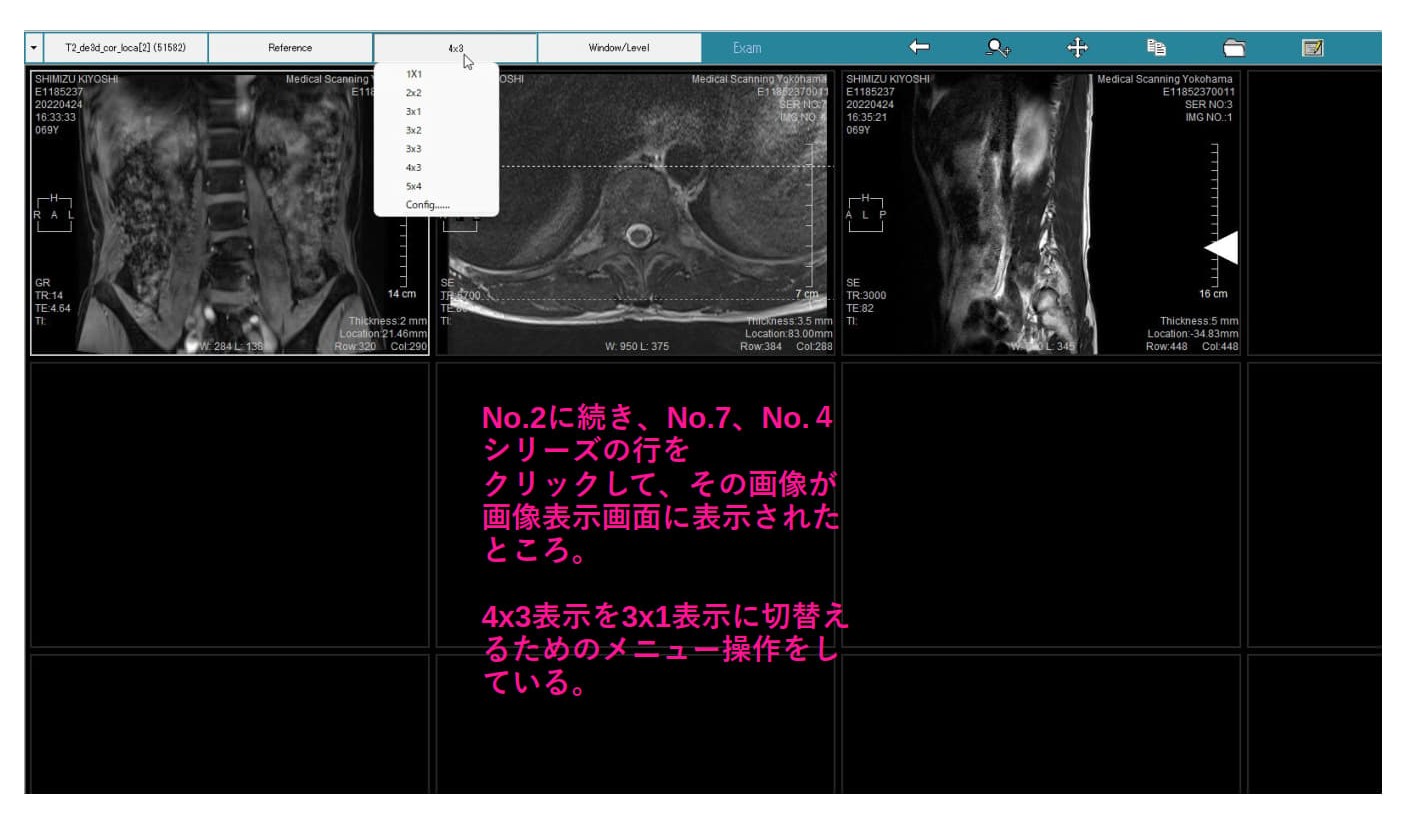

- データ管理画面の中段で、大きくしてみたいシリーズをダブルクリックすると、画像表示画面(仮名2)が立ち上がり、そこに表示されます。windowsの画面切替操作(ALT+TAB)でデータ管理画面に戻り、他のシリーズをダブルクリックすると、先程の画像表示画面に追加表示されます。

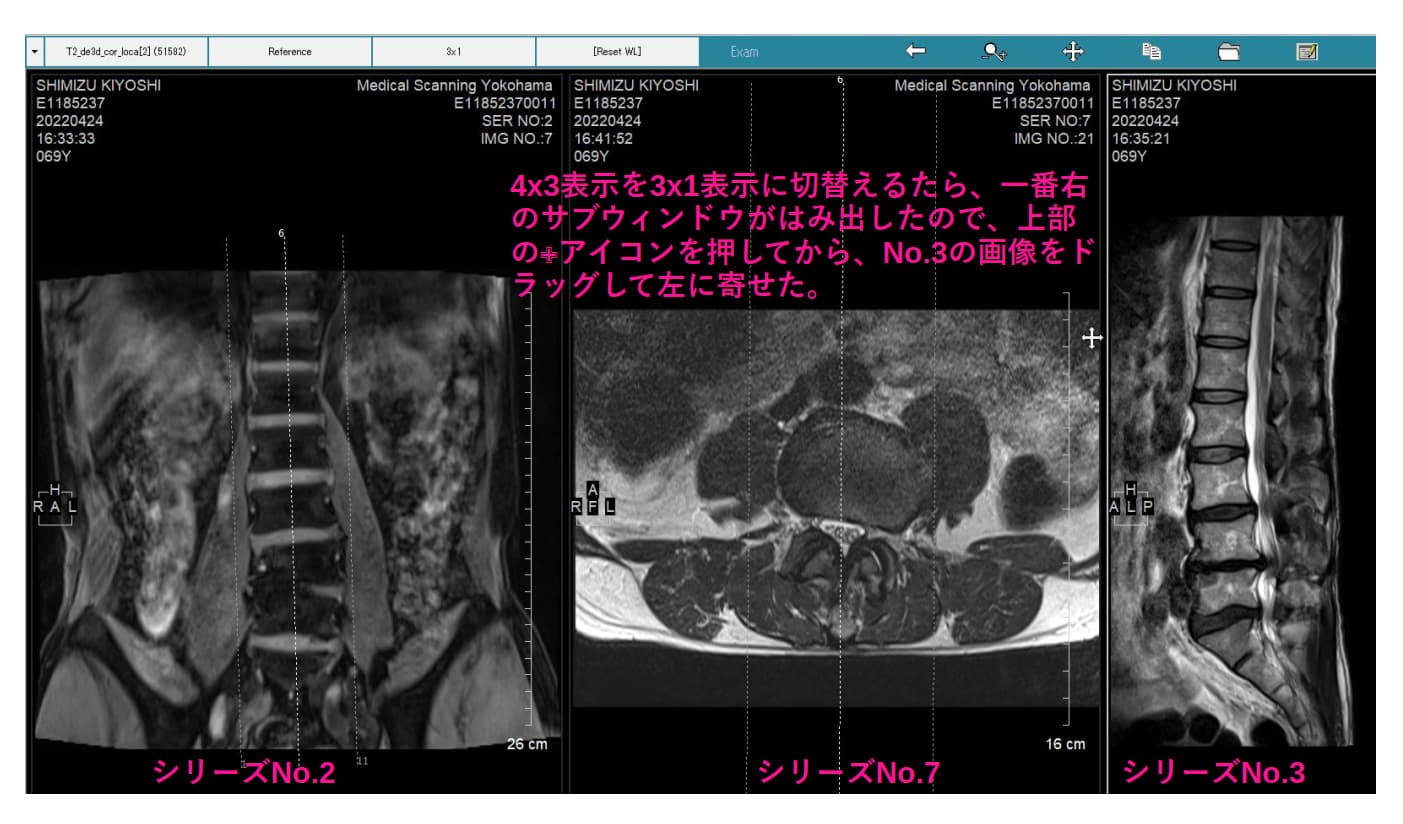

- 画像表示画面は、デフォルトでは4x3の分割ですが、画面上部の ○x○ の部分のクリックで切り替えることができます。

- 各画像のシリーズは身体をスライスした複数の画像からなりますが、それを切り替えてみるには、そのシリーズの画像部分をクリックした後、キーボードの↑↓を押すことで切り替えられます。その際、そのスライスが他のシリーズの画像のどこの断面にあたるかが点線で表示されます。

- 各画像には氏名ほか多くの属性情報が記載されています。左中段にある小さな□は方向を示しています。H(head)、F(foot)、R(right)、L(left)、A(anterior:前側)、P(posterior:後側)。

各画像はクリックで拡大できます。

SonicDICOMの使い方

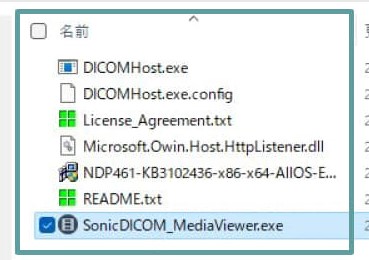

最初、MiniRADMAXの使い方がわからず、無料で使えるソフトを検索して使いました。そのひとつがSonicDICOM、紹介しておきます。SonicDICOMという製品を販売している会社が、提供しているものです。会社のサイトからダウンロードのリンクをたどって、「SonicDICOM Media Viewer (無料のDICOMビューア) 」の右にある「ZIP」をクリックするとダウンロードされます。このZIPを解凍してやると、「SonicDICOM_MediaViewer.exe」というファイルが現れます。このソフトもRADMAXと同様インストールは不要です。

- SonicDICOM_MediaViewer.exeをダブルクリックしてやると、「SonicDICOM Media Viewer」というウィンドウが立ち上がります。ここでDICOMDIRの右にあるBrowseボタンを押してDICOMDIRファイルを指定し、次にREADボタンを押します。すると、WEBブラウザにSonicDICOM Media Viewerの画面が立ち上がります。

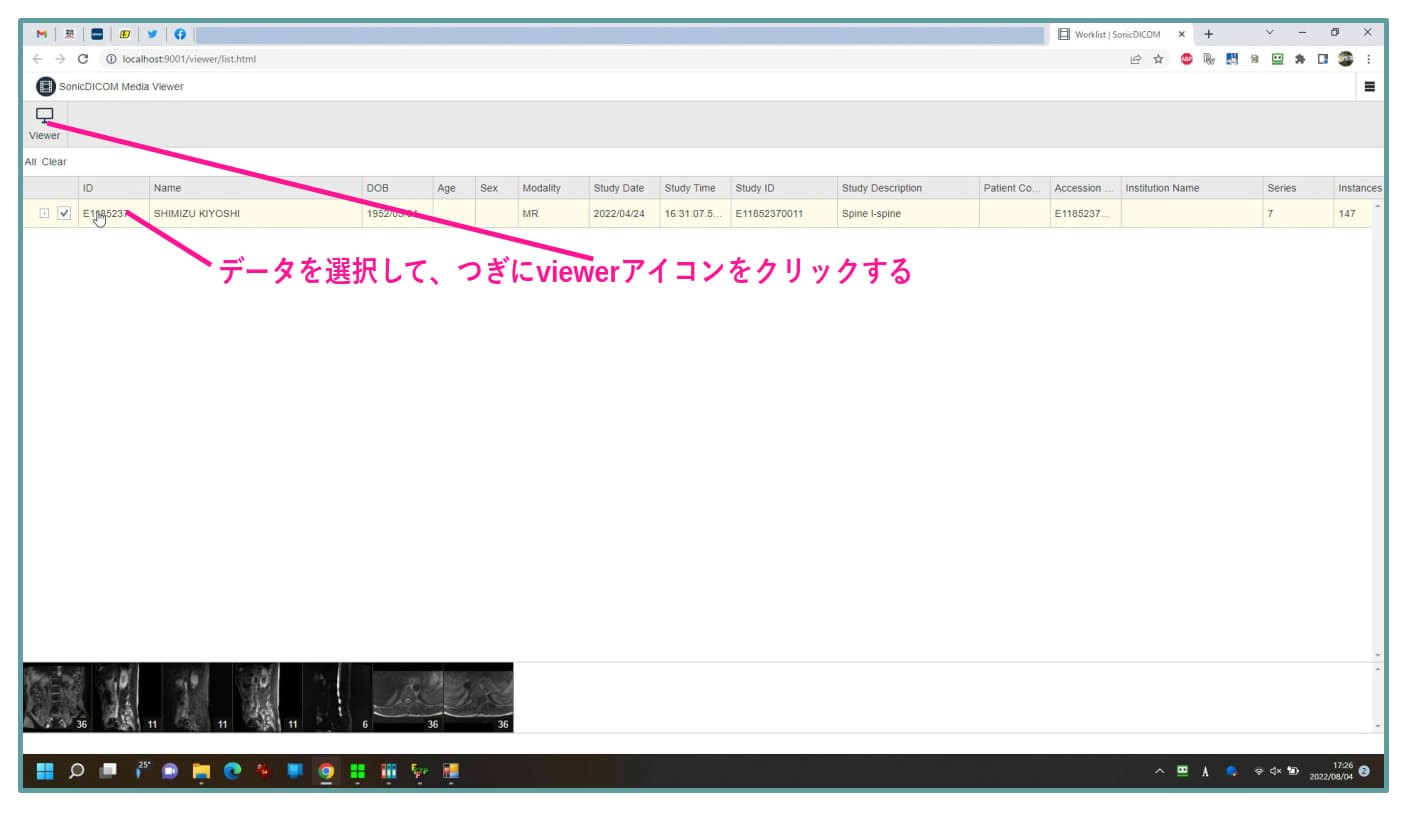

- ここで、データを選択すると、画面下部にシリーズの一覧が表示されます。次に、画面上部にあるViewerのアイコンをクリックすると、新しくビューワのタブが立ち上がります。(注意)ここで、RADMAXのように、下部の画像を上部にドラッグしてやるとログイン画面になってしまい(ALT+←)でも前の画面に戻れません。1)からやり直しです。

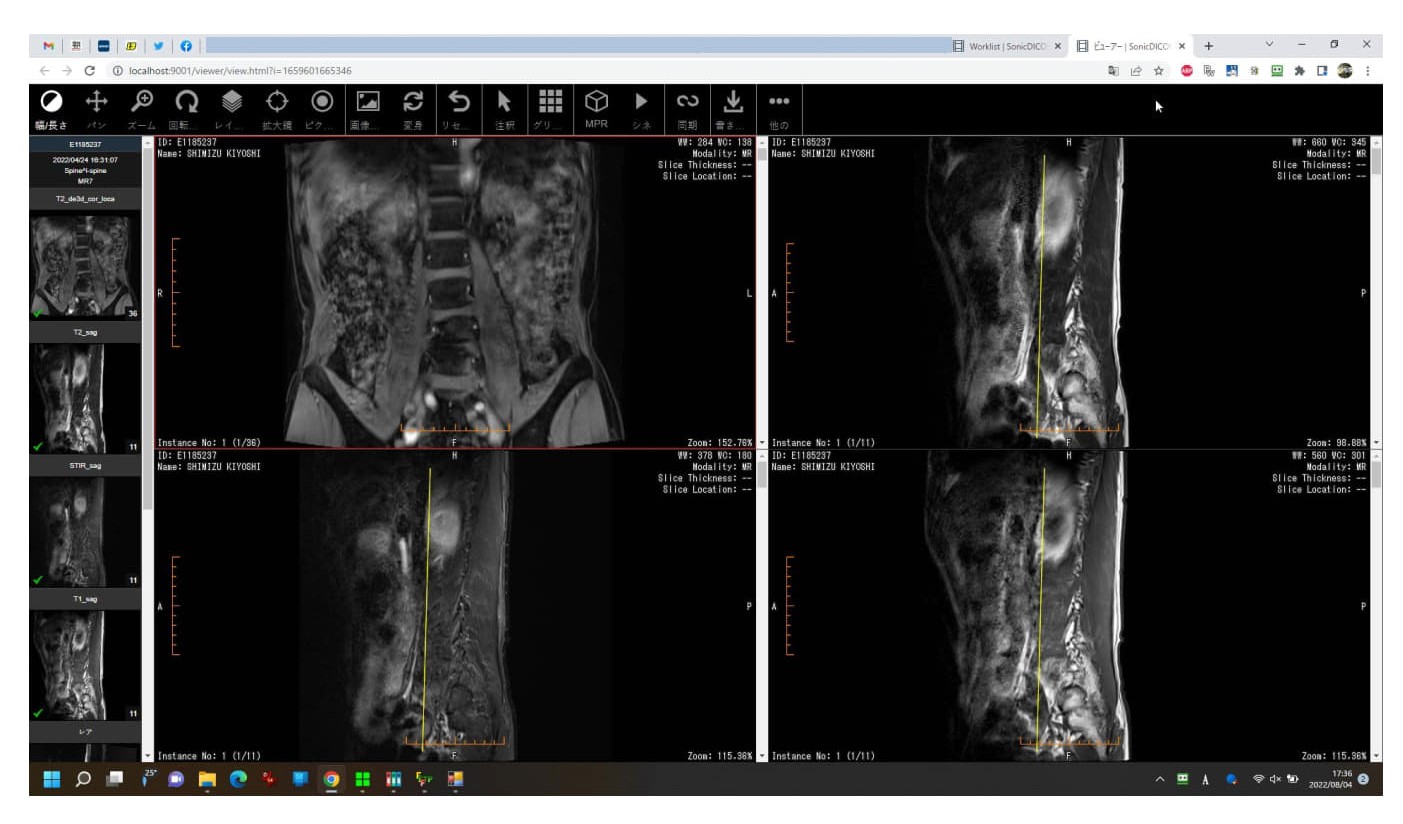

- このビューワのタブはMiniRADMAXの画像表示画面に相当するもので、デフォルトでは2x2に分割されています。分割数を変えたい場合は、上部中央の■9個のアイコンを押して指定します。断面のスライスを切り替えたい場合は、その断面の画像をクリックした後、キーボードの↑↓を押すことで切り替えられます。